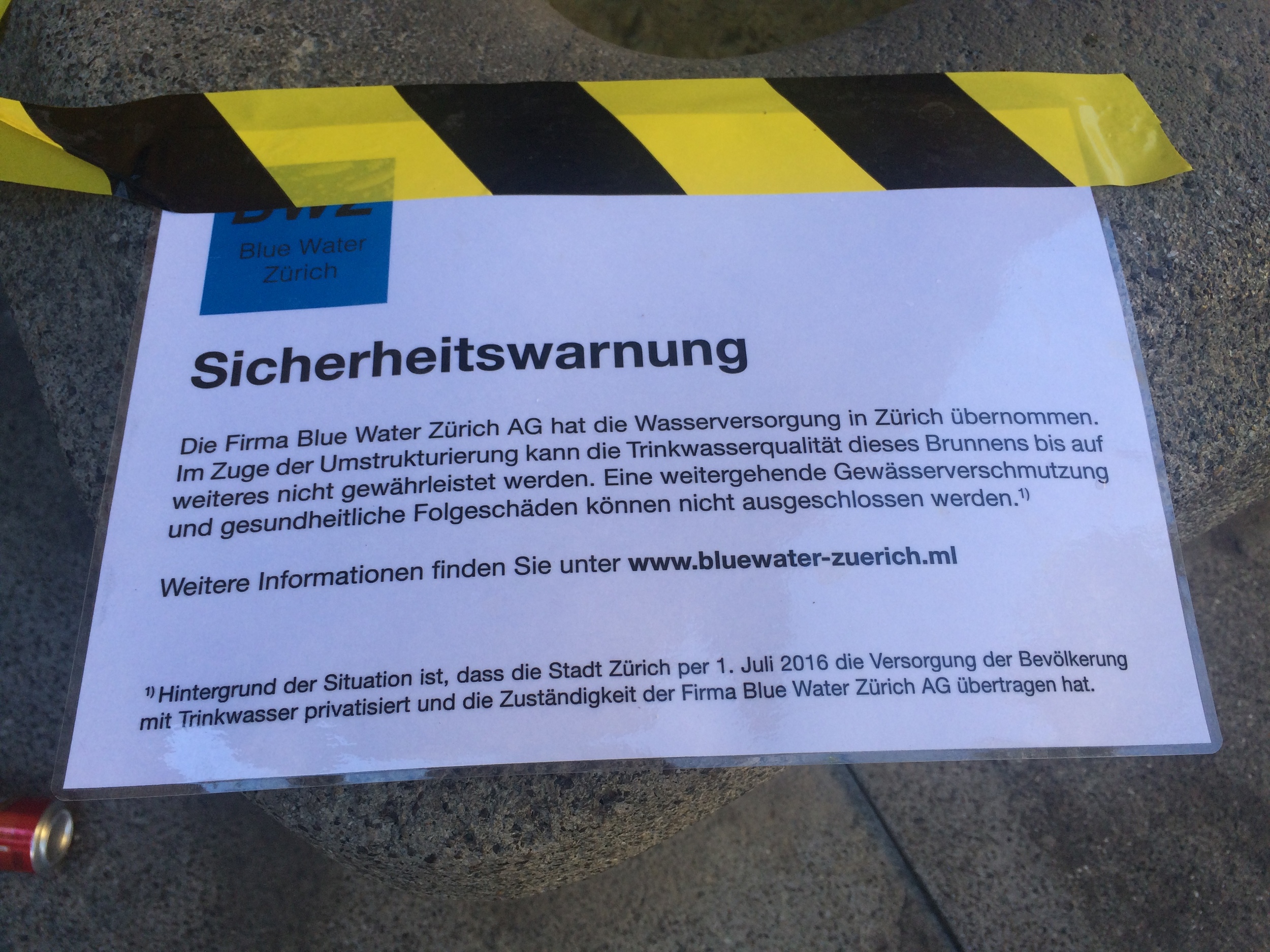

Letzte Woche haben Aktivisten unter falschem Deckmantel die Trinkwasserbrunnen mit einer Sicherheitswarnung versehen. Sie befürchten, dass ein zukünftiges Dienstleistungsabkommen (TiSA) die Stadt Zürich zu einer Privatisierung der Trinkwasserversorgung zwingen könnte und dass dadurch die Qualität des Wassers sinken könnte. Auch ohne dass die Inhalte von TiSA bekannt wären, erscheint diese Befürchtung überzogen und erinnert im Stil ausgerechnet an die Globalisierungskritik von Populisten wie Donald Trump.

Private Eigentumsrechte an Wasser können heute regelmässig nur an Quellen von beschränkter Mächtigkeit sowie lokalen Grundwasservorkommen begründet werden. Die meisten ober- und unterirdischen Wasservorkommen sind öffentliche Gewässer und stehen unter der Hoheit der Kantone. Diese entscheiden auch über die Verleihung der Rechte an der Wassernutzung. Aufgrund der Wasserhoheit der Kantone hat der Bund keine Kompetenz, Bestimmungen über die Organisation der Wasserversorgung (Privatisierung oder Liberalisierung) zu erlassen (Antwort des Bundesrates vom 22. Mai 2013 auf die Interpellation Schwaller, 13.3193: "Die EU will die Trinkwasserversorgung liberalisieren. Gibt es Handlungsbedarf in der Schweiz?").

So ist auch verständlich, dass die im Zusammenhang mit der Schaffung der europäischen Konzessionsrichtlinie (Richtlinie 2014/23/EU) losgetretene (und wohl unbegründet besorgte) Debatte über mögliche Zwangsprivatisierungen der Wasserversorgung in der Schweiz bislang kaum Widerhall gefunden hat. In Europa hat diese Debatte zur Schaffung von Ausnahmebereichen im Bereich Wasser geführt, weshalb die organisationelle Ausgestaltung namentlich der Trinkwasserversorgung weiterhin in den Händen der einzelnen EU Mitgliedstaaten verbleibt. Es erscheint unwahrscheinlich, dass die EU mit TiSA diese mühsam gefundene Ordnung nun umgehen würde wollen.

Die Wasserversorgungen in der Schweiz sind regelmässig öffentlich-rechtliche Anstalten oder Korporationen der zuständigen Gemeinden. Wasserversorger in Form von Aktiengesellschaften werden meist von der öffentlichen Hand beherrscht. Immerhin müssen Konzessionen zur Verleihung von Wasserrechten an private Dritte als Ausfluss von Art. 8 und 27 BV in einem diskriminierungsfreien und transparenten Verfahren vergeben werden (Art. 60 Abs. 3bis WRG). Solange die Stadt Zürich aber selbst die Trinkwasserversorgung wahrnehmen will, ist sie durch kein gegenwärtiges und wohl auch kein zukünftiges Handelsabkommen daran gehindert.

St.Gallen, 15. Juli 2016

Obiger Text ist teilweise entnommen aus der Einleitung zum Kommentar GSchG/WBG. Der zweisprachige Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz (Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau) ist beim Schulthess Verlag erschienen.